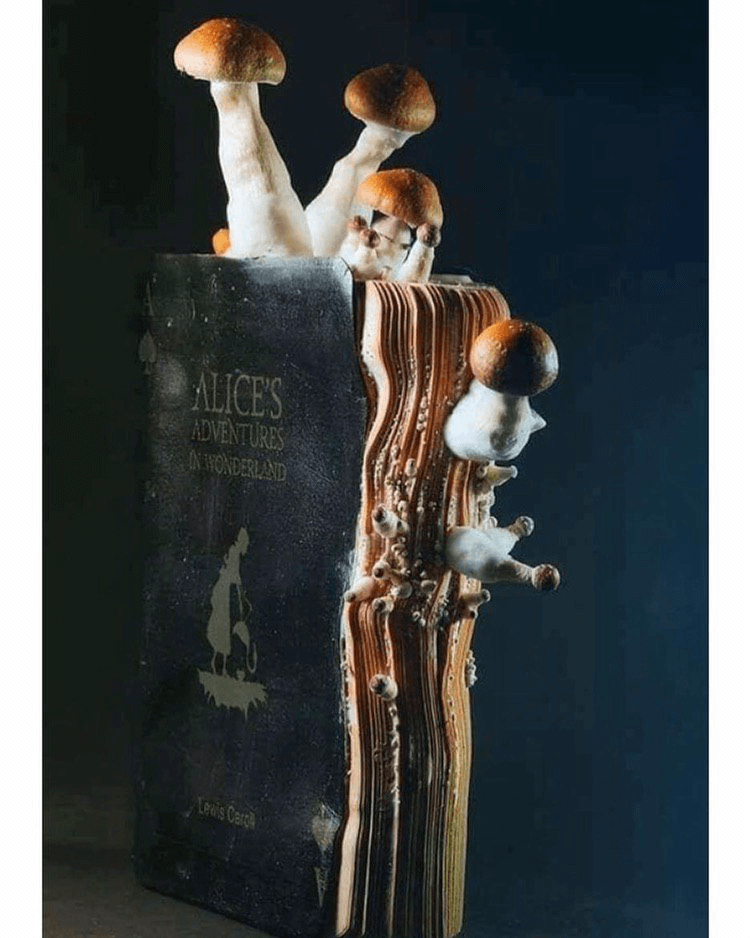

С удивительной книгой непременно будут происходить необычные вещи. обязательно будут. Просто не могут не произойти. Вот, например. что случилось с немного промокшим экземпляром «Алисы в Стране Чудес». Ну разве не чудо?

С удивительной книгой непременно будут происходить необычные вещи. обязательно будут. Просто не могут не произойти. Вот, например. что случилось с немного промокшим экземпляром «Алисы в Стране Чудес». Ну разве не чудо?

На мой взгляд, среди японских авторов, которые были переведены на русский и которых мне удалось прочитать, а я, должен заметить, очень люблю японскую литературу, есть два самых японских. Это современный автор Рю Мураками (не путать с Харуки!) и уже ставший классиком, нобелевский лауреат Ясунари Кавабата. Как мне кажется, истинно японскими авторами делает их очень своеобразный взгляд на мир, на то, что происходит вокруг. Хотя стилистически они очень различны. Кавабата почти всегда лиричин и задумчив, Мураками — циничен и жесток. И, тем не менее, оба пишут так, как никогда не напишет ни один европейский, американский или даже папуановогвинейский автор. Все прочие японцы, каковых мне довелось читать, в той или иной степени испытали влияние европейской литературы. И только эти двое каким-то образом избежали этой участи.

Судите сами. «Накануне светила яркая луна, а утром — жаркое солнце. Тени стали резкими, облака сияли. Шелковица распустила свои листья. На черной накидке-хаори Отакэ пояс казался ослепительно белым.» Готов поспорить, что никто кроме японца так не напишет. Это же почти хокку. Начинается со свет луны, а заканчивается — белым поясом. И все связано воедино: луна, солнце, тени, облака, листья шелковицы и белый пояс. Все едино. Мир един и не делим. Поэтому и воспринимать его следует лишь в единстве всех его составляющих. Это уже чистой воды Дао.

И кто еще кроме японца смог бы превратить в роман — захватывающий в своем драматизме роман! — описание одной-единственной партии в го. Для японцев триста шестьдесят одно пересечение линий на доске для игры в го заключают в себе все законы Вселенной. Но сделать целый роман из этих самых пересечений — это просто уму непостижимо! А вот Кавабата справляется с это задачей с удивительной легкостью. И если даже вы не имеете ни малейшего понятия о том, что за игра такая го, и как в нее вообще играют, книга доставит вам истинное удовольствие.

«Мастер игры в го» — одна из тех редких книг, читая которую, думаешь, что она никогда не была кем-то написана, а существовала всегда. Как луна и солнце. Как тени и облака. Как листья шелковицы.

С 16 по 19 мая, с группой авторов, издателей и переводчиков буду находиться в славном городе Калуге. Программу запланированных мероприятий пока точно не знаю. Но, разумеется, будут и встречи с читателями, и дискуссионные площадки и, конечно же, ночь в Музее космонавтики, где бал будет править Антон Первушин.

В общем, всех, кто живет в Калуге, где-то неподалеку или де просто будет проезжать мимо — ласково просим!

«Дети Ананси» не сильно изменило мое мнение о Геймане, сложившееся после «Американских богов». В целом, «Дети Ананси» несколько поживее по сюжету и менее депрессивны, чем «Американские боги». Но, как бы там ни было, итог прежний: очень качественно, добротное чтиво. Зато теперь у меня сложилось представление о том, почему при всех своих достоинствах проза Геймана зависает где-то на отметке немногим выше среднего уровня, хотя. казалось бы, могла дотянуть до невиданных высот.

Я не сразу понял, что мне напоминают «Дети Ананси»? Не по сюжету, а, скажем так, по манере подачи материала. И вдруг я понял — это же Вудхауз! Точно, он самый! В первой половине книги Гейман мастерски воспроизводил как стилистику, так и структурные особенности прозы Вудхауза. Та же парочка совершенно бесшабашных героев, сами того не желая, бросаются на поиски самых невероятных приключений, за которыми не надо ехать в Африку или Южную Америку — достаточно просто съездить в гости к тете. Вернее даже, не они сами куда-то там бросаются, а хитросплетения жизненных обстоятельств предательски затягивают их в свой омут. Но почему тогда герои Вудхауза остаются с тобой навсегда, а к их до безумия нелепым нелепым и невероятно смешным похождениям хочется возвращаться снова и снова, а персонажи Геймана забываются так же легко забываются так же легко, как и появляются на странице книги? Как мне кажется, все дело в том, что, в отличии от Вудхауза, проза Геймана одномерна, как целлулоиндная пленка. В ней бесполезно искать какой-то подтекст. Бессмысленно вгрызаться в поисках скрытых смыслов. Сами герои настолько стерильны, что совершенно невозможно представить их рядом с собой, в реальной жизни, А без этого напрочь исчезает эффект эмпатии. Читая Гемана ни на секунду не забываешь, что он рассказывает о вымышленных персонажах, с которыми на самом деле никогда ничего не случалось. Просто потому, что они не существуют в реальности. Ни в нашей, ни в какой-либо иной.

Проза Геймана вовсе не скучна. Скорее даже, наоборот, Она развлекает по полной! Однако, после себя она не оставляет даже легкого послевкусия. У БГ были замечательные строчки: «Я видел вчера новый фильм — я вышел из зала таким же как прежде». То же самое можно сказать и о книгах Гейман. По крайней мере о тех из них, которые я успел прочитать.

Буду ли я продолжать читать Гемана? Несомненно. Но уже точно не рассчитывая на что-то особенное. Проза Геймана — это отличная форточка для проветривания мозгов.

Фильм любопытен уже хотя бы тем, что его сюжет нельзя пересказать даже в самом общем виде, не зарываясь в спойлеры и не портя тем самым все удовольствие от просмотра. Поскольку как раз и строится на неожиданных вывертах сюжета. Поэтому ограничусь самыми общими впечатлениями.

Во-первых, следует сказать, что первый выверт, случившийся где-то около середины фильмы, застал меня врасплох. До этого сюжет развивался, как завязка вполне стандартного триллера. И вдруг- Бац! И сразу — Ого! Это, действительно, было здорово!

Но, во-вторых, фильм настолько перегружен всевозможнейшими киноштампами, что это здорово смазывает впечатление. Концовка же, столь же банальная, сколь и розово-соплей, так и вовсе, если не убивает фильм наповал, то наносит ранение, оправиться от которого очень трудно.

В целом, я не пожалел, что посмотрел «Море соблазна» — есть в нем любопытные места, но советовать этот фильм кому-то еще, пожалуй, поостерегусь.

Еще один фильм Netflix, который бесспорно украсит их коллекцию.

Это история о том, как отставные техасские рейнджеры Фрэнк А. Хеймер и Б.М.»Мэнни» Голт выследили и пристрелили парочку безумных убийц. Фильм снят с документальной основательностью и, кажется, не упускает никаких нюансов этой необычной охоты. При этом фильм очень выразителен в художественном плане. Не смотря на более чем двухчасовой хронометраж смотреть его нисколько не скучно. В свое время выходил очень неплохой фильм «Призрак и Тьма», с Вэлои Килмером и Майклом Дугласом, про охоту на двух львов-убийц. Так вот «В погоне за Бони и Клайдом» ни чуть не уступает ему в создании атмосферы опасности, присущей диким джунглям, и звенящему, как перетянутая, готовая лопнуть, струна, напряжению, присущему выслеживанию жертвы, для которой ты сам можешь оказаться добычей.

Фильм интересен, в первую очередь, тем, что впервые на моей памяти Бонни и Клайд показаны не как романтическая парочка, оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах, а как больные на всю голову отморозки, не достойные ничего больше, кроме как оказаться пристреленными, подобно беленым шакалам. Бонни и Клайд похожи на злобных призраков, вторгшихся в мир людей, которым необходимо убивать для того, чтобы жить самим. Все — тут нет никакой психологии. Только констатация факта: смерть влечет за собой только смерть. За все время фильма камера лишь однажды четко фокусируется на лицах убийц — в тот момент, когда пули разрывают их собственную плоть.

Весь акцент фильма смещен в сторону рейнджеров. Личности Хеймера и Голта проработаны с психологической точность. А дуэт Кевина Костнера и Вудди Харрельсона, воплотивших в жизнь этих двух персонажей, выше любых похвал. Можно только сказать, что без них фильм, скорее всего, не состоялось бы.

Хороша и Кэти Бэйтс в роли прожженной политиканши-губернаторши, умеющий любой свой просчет преподнести как необыкновенную удачу.

Одним словом, очень достойное, тщательно продуманное и отлично снятое кино, в котором сама по себе история о возмездии, постигшем двух негодяев, служит лишь основой для того, чтобы поговорить со зрителем о чем-то большем и значительном. Фильм скорее для любителей психологического кино, нежели для поклонников гангстерских боевиков. Хотя соответствующей атрибутики — роскошные старые «форды», автоматы Томпсона, широкополые шляпы, — здесь тоже хватает.

А это — настоящий Фрэнк А. Хеймер.

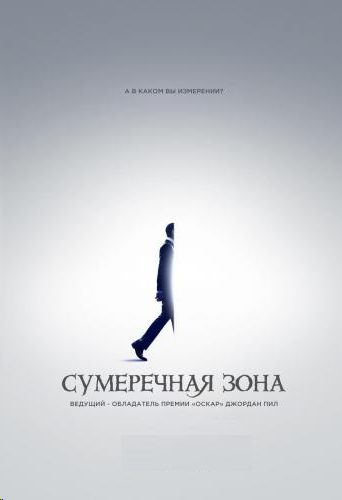

Очередная, уже и не помню, какая по счету, перезагрузка классического телесериала, придуманного в далеком 1959 году Родом Серлингом. И, судя по первым двум сериям, очередной фальстарт.

Самое обидное, что все бы могло получиться совсем неплохо. Обе истории выдержаны в духе старого сериала. Но все на корню губит странный, почти часовой метраж каждой серии. Истории, которые отлично смотрелись бы в получасовом формате, кто-то непонятно зачем решил тянуть на час. В результате к середине серии история начинает топтаться на месте, смотреть ее становится скучно. А к концу серии только совсем уж глупый не понимает, где тут сценаристы пытались собаку зарыть. Все это здорово напоминает выступление Задорнова, который одну короткую шутку растягивал на полчаса.

В целом, все как-то очень невесело.

Похоже, компания Nike нашла новый, креативный подход к рекламе своих товаров. Теперь для того, чтобы увидеть рекламу Nike мне, к примеру, достаточно просто выглянут в окно.