Мне одному кажется, что нынешний Бонд как-то очень уж подозрительно смахивает на директора Росгвардии?

Вопрос: кого, куда и зачем внедрили?

Мне одному кажется, что нынешний Бонд как-то очень уж подозрительно смахивает на директора Росгвардии?

Вопрос: кого, куда и зачем внедрили?

Я на дух не переношу идиотскую франшизу «Форсаж». Именно поэтом у меня не было никаких особых ожиданий, когда я начал смотреть «Хоббса и Шру», которых позиционировали, как спин-офф «Форсажа». Но, вопреки самым мрачным предчувствиям, фильм оказался очень даже неплохим. Пожалуй, даже лучшим из всего, что за последние несколько лет было сделано в жанре комедийного боевика.

На удивление здорово сработала заглавная пара антагонистов Хоббс и Шоу (Дуэйн Скала Джонсон и Джейсон Стэтем). Парочка харизматиков, которые на дух не переносят друг, но при этом вынуждены работать вместе — это всегда хорошая почва для шуток. В «Хоббсе и Шоу» сценаристы отработали ее по полной. И, следует отдать им должное, обошлись без пошлостей и сортирного юмора. Шутки в «Хоббсе и Шоу» действительно смешные. И, что мне всегда нравятся, они ситуативные, произрастающие из самой истории, срабатывающие только в развитии ситуации, а не мгновенные, типа: шел, наступил на банановую кожуру, грохнулся, ушиб задницу — а-ха-ха, как смешно! Ну, а когда шутки накладываются на просто таки ураганный экшен, это вообще полный улет! От экрана просто невозможно отвести взгляд — иначе непременно что-нибудь пропустишь.

Сама по себе история, конечно же, предельно проста. Злодеи хотят сделать гадость, а хорошие парни должны их остановить. Но, ведь, собственно, именно на этом и строились все лучшие фильмы бондианы. До тех пор, пока не пришел Дэниел Крэйг и не начал корчить их Джеймса Бонда фрустрирующего интеллигента, переживающего жесточайший климакс. Собственно, новый Джеймс Бонд, должен бы быть именно таким, как «Хоббс и Шоу». Но, боюсь, о нормальном, вменяемом Бонде — перемешать, но не взбалтывать! — можно надолго забыть. Что ж, да здравствуют Хоббс и Шоу!

Об этом фильме говорили и писали так много, и все время в возвышенных тонах, что, честно говоря, оторопь брала. Хотелось крикнуть: народ, да вы посмотрите, что этот режиссер снял прежде! Пару короткометражек и один дебильный ужастик. И вы верите, что после этого он вдруг взял да и снял шедевр?

Короче, фильм — фигня. Не так, чтобы первостепенная, но, все равно, фигня. Помноженное на 2,5 часа экранного времени — полная фигня.

Группа американских студентов-антропологов едет в Швецию, в какую-то там первобытную коммуну, чтобы понаблюдать первобытные традиции и нравы. Ну, не дураки? Конечно дураки! Вы еще ни разу не видели фильмов про подобных дураков? Ну, тогда вы точно не знаете, что сначала там будет куча баб и всяческой дури, а потом всех порежут на колбасу. Ведут себя герои так же, как первостатейные идиоты из идиотских ужастиков. Когда начинают пропадать их друзья, они только пожимают плечами:

-Наверное, решили домой вернуться.

-А почему нам ничего не сказали?

-Ну, наверное, забыли.

При таком раскладе отсутствие элементарной логики в сюжете кажется вполне естественным. Вместо того, чтобы бежать сломя голову из деревни дураков, гости пытаются ловить какой-то кайф от пребывания там. Потому как и сами дураки. Даже ритуальное жертвоприношение, хотя и кажется им некоторым перебором, все равно не вызывает желания немедленно бежать отсюда прочь.

Все дико примитивно и предсказуемо едва ли не с первых кадров. И при этом еще невыносимо затянуто.

Все, Это — спойлер. Я рассказал весь фильм. Кроме придурковатых студентов и маньячных язычников в нем ничего нет. Язычники, кстати, совсем не страшные и тоже здорово смахивают на дебилов. Собственно в этом могла бы сводится единственна интрига фильма: кто окажется тупее, студенты или язычники. Но язычников изначально было больше, поэтому ясно было, что они победят.

Все это не просто вторично, но уже десять раз пережевно, переварено, выплюнуто и… Ну, вот, чувак по имени Ари Астер все это слизал, чмокнул рылом и снял «Солнцестояние».

Снят он, следует отдать должное, аккуратно, в классическом стиле. Но именно поэтому все невыносимо скучно. Два с половиной часа этнографических зарисовок по большей части сводятся к коллективным вкушениям яств за длинными столами, танцам с веночками на головах и потреблению всякой дури. Если кому интересно — добро пожаловать. Кроме этого в этом фильме нет ничего, ради чего его стоило бы посмотреть. Все это невыносимо скучно, глупо, прямолинейно и до безумия вторично. Нет ни интересных героев, ни взаимоотношений между ними. Даже нормальной жести в фильме нет, поэтому он и на банальный ужастик не тянет. И не триллер это, поскольку нет в фильме ни мрачно, гнетущей атмосферы, ни ни томительного ожидания неизбежной беды. Нет даже элементарной загадки. Все просто и ясно, как советский пятак. Приехали, получили по башке — опа! — конец фильма.

Если еще не успели посмотреть — не смотреть ни в коем случае эту дрянь. Я за вас уже успел настрадаться. И, если что, могу назвать десятка два фильмов на ту же тему, которые реально стоило бы посмотреть. Начиная с классического «Плетеного человека» и заканчивая супертрешовым «2001 маньяком».

Шел 1887 год. Времена были суровые. Психов за людей не считали и обращались с ними соответственно. Психиатрические больницы больше походили на тюрьмы, заключенные в которых были лишены всех человеческих прав. Ну, а лечение больше было похоже на садистские забавы маньяков. Американская журналистка Нелли Блай имитирует шизофрению и амнезию, чтобы попасть в женский сумасшедший дом на острове Блэкуэлл. Она проводит там десять дней, изучая быт и нравы этого во всех отношениях примечательного местечка. Вновь оказавшись на свободе, она пишет статью о реальном положении дел в сумасшедшем доме Блэкулл. Статья становится сенсацией, а Нелли Блай — знаменитостью. Но необходимо добавить, что статья Нелли Блай привлекла внимание как общественности, так и чиновников к проблеме психически больных людей и стала одним из катализаторов запустивших процесс серьезного пересмотра как их условий содержания так и методов лечения.

Это — общая сюжетная канва. В фильме показаны именно те десять дне, что Нелли Блай провела в психушке. Собственно, никакого побега не было — за Нелли пришли друзья и забрали ее из дурки. Однако ж, пришлось ей там не сладко. И именно на это и делают упор создатели фильма. Да, мы в курсе, в психушке тех времен жизнь была не сахар. И даже не коркой хлеба с чесноком. Что дальше? Чтобы создать драматическую историю, сценаристы попытались выстроить взаимоотношения Нелли с другими пациентами, врачами и санитарами клиники. Нелли пытаются сделать эдаким харизматиком, борцом со всяческой несправедливостью, защитницей всех сирых и убогих. Но, честно говор, ничего толкового из этого не получается.

Старшая медсестра-садистка буквально списана со своей коллеги из «Пролетая над гнездом кукушки». Доктор, вроде как и сам потихоньку сходит с ума, но как-то очень уж неубедительно. Остальные персонажи вообще ничем не примечательны. Живость образу Нелли Блай при дает разве что только безупречная игра Кристины Риччи. Среди нагромождения шаблонов, ей удалось практически ни разу не сфальшивить.

Фильм вполне можно посмотреть. Особенно если вас интересует положение дел в клинической психиатрии конца 19-го века. В целом же, фильм не сложился. Главным образом из-за отсутствия какой бы то ни было интриги, вялого повествования и скучных, неинтересных персонажей.

А вот и сама Нелли Блай. В жизни и в кино.

Крышесносящий фильм! В котором все, буквально каждый кадр, пропитано безумием! Смотреть такое кино — задача непростая, но необыкновенно увлекательная. Ну, по крайней мере, мне нравится.

Итак, что мы имеем? Две девицы, влетевшие по-крупному на торговле наркотой, оказываются по уши в долгах. Чтобы рассчитаться, они решают ограбить третью свою подругу детства и едут к ней в загородное имение. Там начинается некая странная игра, представление о правилах которой имеет только это трое. Все же остальные, в том числе и зрители, находятся в полнейшем неведении относительно того, что же происходит на экране. Кроме того, мадам, живущая в имении, несколько лет проторчала в дурке, а две ее подруги без конца ширяются всем, что только подворачивается под руку. Поэтому реальность вообще съезжает куда-то набекрень. Попробуй разберись тут, что происходит на самом деле, а что в воспаленных мозгах трех героинь, когда даже они сами в этом путаются.

Самой близко аналогией тут могут служить фильмы Дэвида Линча. Хотя даже он не съезжает в столь откровенное безумие. Для чего все это нужно было снимать и смотреть? На мой взгляд, режиссер пытается таким образом исследовать глубины подсознанья. И, опять же, по моему глубоко личному мнения, попытка оказалась удачной. Дикая рефлексия «Химеры» взламывает раковину повседневность, в которой мы прячемся от самих себя. И мы остаемся голыми и мягкотелыми наедине с самими собой. И даже не ищем какие бы то ни было ответы на не заданные вопросы, а лишь пытаемся осознать самих себя.

Кто мы? Откуда? Куда мы идем?..

Нет ответов. Никогда не был и никогда не будет. Смысл заключается вовсе не в том, чтобы найти ответы, а в самом поиске.

Честное слово, надоело без конца повторят одно и то же: ну как можно так нечеловечески перевирать названия фильмов? В испанском фильме, получившем у нас в прокате идиотское название «7 социопатов», нет вообще ни одного социопата. Более того, в нем нет ничего о социопатии. А называется фильм «7 причин убежать отсюда (из этого общества)». Это альманах из семи странных, абсурдных, сюрреалистических, черных, фантастических новелл, в каждой из которых речь идет о различных сторонах совершенно безумного общества, в котором мы живем. Общества, в котором самые отвратительные вещи вдруг становятся едва ли не нормой. Общества, которое оставляет нам все меньше причин для того, чтоб в нем оставаться. Вот только куда бежать, мы еще не знаем. Поэтому пока только считаем причины.

Я большой поклонник современного испанского кино. В последнее время испанским режиссерам удается буквально все, за что бы они не брались. Триллер, ужасы, социальные драмы, детективы — все сделано мастерски, по высшему разряду. Но особенно здорово у них получаются именно такие безумные фильмы, как «7 причин». Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить такие недавние шедевры, как «Новогодний отрыв», «Последняя искра жизни», «Убойный огонек», «Дикая история» и «Дикие истории». (Последние — два совершенно разных фильма с практически одинаковыми прокатными названиями — снова хвала отечественным локализаторам!) К тому же, для того, чтобы рассказать полноценную историю за 10-12 минут, требуется подлинное мастерство. Мне безумно понравились все «7 причин». Но моим бесспорным фаворитом стала новелла о том, как исчезло число, следующее за «шестеркой». И люди, живущие на шестом этаже, с тоской смотрят на лестницу, ведущую на верх и думают, а что же там?.. Не смотря на всю абсурдность, очень жизненная история.

Искренне рекомендую!

Люк Бессон снял новый фильм? Наглая ложь! Он тупо переснял свой старый фильм «Никита», назвав его «Анной» и сделав героиню наемной убийцей КГБ. В связи с чем огреб на свою голову целую кучу проблем. Не посмотрев этот фильм, даже представить невозможно, какое несметное количество развесистой клюквы растет по обочинам этой истории на тему русской-народной жизни, о которой Бессон, разумеется, не имеет ни малейшего представления. Зато можно прекрасно себе представляете, какую эмпатию у отечественного зрителя может вызвать баба, работающая на КГБ. Делать такую бабу главной героиней — все равно, что самому стрелять себе в висок. Ну, а методы работы КГБ, показанные в фильме, способны вызвать разве что только истеричный хохота.

Главная героиня похожа на набитую ватой куклу. Она дерется, как Джеки Чан, уворачивается от пуль, как Нео, трахается, как Эммануэль, играет в шахматы, как Каспаров, и при этом не вызывает ни малейшей симпатии, поскольку образа главной героини нет, как такового. Есть марионетка, которая дергает лапками, когда режиссер тянет за нитки. У нее нет судьбы, за ней нет никакой истории, а потому она совершенно неинтересна. Точно так же неинтересна вся та тупая, абсолютно неправдоподобная шпионская канитель, из которой Бессон пытается сплести сюжет фильма. Единственное, что может вызвать интерес, это из какого именно пальца Бессон все это высосал? Все сюжетные ходы схематичны до предела и до бессмысленности предсказуемы. А еще флэшбэки — боже, как я ненавижу флэшбэки! — а тут именно на них Бессон пытается строить весь фильм.

В общем, фильм не просто плохой, а очень плохой. Все в нем коряво и нелепо. И, что самое главное, он дико, невыносимо скучный.

Ау! Бессон! Проснись! Пора снимать кино!

После вчерашнего просмотр «Детских игр» я так и не смог успокоиться и таки нарыл первый полнометражный фильм Ларса Клевберга. Кстати, если не ошибаюсь, он родом из Норвегии. Фильм называется так просто, что ошибиться с названием просто невозможно: «Полароид». Вы сейчас упадете, но я все же скажу, какое название получил фильм в отечественном прокате: «Пункт назначения: Смайл». И даже год выхода фильма изменили на 2019. Вот такой дурацкий способ сбить с толку зрителя — привязать фильм к некогда популярной франшизе, в потом взять, да еще и всадит в конце какой-то «Смайл». Ладно, не впервой, прорвемся. Мы то знаем, как на самом деле называется фильм.

Кстати, снят он по сюжету одноименной короткометражки, снятой Клевбергом двумя годами раньше. История в фильме закручивается вокруг проклятой фотокамеры, того самого старенького «Полароида», которая обрекает на смерть каждого, кто попал в ее объектив. И, да, это абсолютно традиционны ужастик. Однако, снятый очень аккуратно, с вниманием к деталям, так, что это производит должный эффект. И, повторю то, что уже писал о «Детских играх», режиссер понимает толк в фильмах ужаса и умеет пугать зрителя, не прибегая для этого к совсем уж примитивным трюкам вроде скримеров и внезапных прыжков из-за угла. Для Клевберга главное это атмосфера страха. Он прекрасно помнит завет Хичкока, о том, что по-настоящему пугает чуть приоткрытая дверь, а вовсе не то что за ней. Ну, и сам сюжет не катит тупо по прямой, а то и дело совершает внезапные повороты, резко меняющие взгляд на происходящее.

Под итог. «Полароид» добротный хоррор на тему призраков, мстящих живым, снятый в аккуратной олдскульной манере. Фильм особенно ничем не примечательный, но приятный и легко смотрящийся. Для режиссерского дебюта — то, что надо. Для любителей хорроров — просто подарок, после кучи замороченных «Астралов», «Заклятий» и прочих «Паранормальных явлений».

Вечер пятницы 13-го самое подходящее время, чтобы посмотреть какой-нибудь ужастик. Я такой случай не упустил и посмотрел новые «Детские игры».

Как сразу должно стать понятно любому мало-мальски подкованному любителю пятницы 13-го и всего, что с ней связан, это ремейк самого первого фильма про куклу-убийцу Чаки, вышедшего в благословенном для ужастиков 1988 году.

Ремейки — дело не благодатное. Редкие случаи, когда ремейк превзошел оригинал, можно по пальцам пересчитать. В большинстве же своем это нелепые поделки, смотреть которые нет никакого смысла. Тут достаточно вспомнить Содерберга, который зачем-то взял и покадрово переснял «Психоз» Хичкока. На вопрос, и на фига это было нужно, надо думать, ответа нет даже у самого режиссера.

Из положительных примеров, когда ремек непременно стоил того, чтобы его сняли, мне обычно приходит в голову толькр «Правдивая ложь» Кэмерона. И вот теперь — «Детски игры».

Да, черт возьми, новые «Детские игры» оказались значительно лучше своего ставшего классикой оригинала. Начинающий режиссер Ларс Клевберг с умом и творчески подошел к поставленной перед ним задаче. И, прежде всего, он принципиально изменил самого Чаки. Если прежде Чаки был обычной куклой, в которого вселилась душа маньяка-убийцы, то теперь он интерактивная, самообучающаяся компьютерная игрушка, способная управлять всеми устройствами умного дом и даже беспилотными такси. Что значительно расширяет его возможности и превращает почти что в Терминатора. Но самое главное, это кукла не одержима никакими злыми духами. Она просто учится, наблюдая за тем, что происходит вокруг. Поначалу она хочет только дружить и играть. Убийцу же делают из него сами люди. И этот интересный ход выводит фильм совершено на новы уровень. По сути, перед нами чистя, новорожденная душа. Tabula Rasa. И кем он станет, зависит от тех, кто его окружает, кто подает ему пример. Увы, учителя оказываются не самыми лучшими. В результате чего Чаки и становится тем, кто он есть.

При таком философском подходе фильм не перестает быть ужастиком. Кровавых и жестоких сцен в нем вполне достаточно. Но даже помимо них, без скримеров и прыжков из-за угла, чисто за счет грамотной визуализации происходящего, Клевбергу удается создать напряженную, пугающую атмосферу, которая четко выдерживается на протяжении всего фильма.

Но, и это еще не все! Клевберг отдает себе отчет в том, что большинство зрителей, решивших посмотреть его фильм, видели оригинал и, в принципе, неплохо себе представляют, что должно произойти. Поэтому, чтобы подогреть интерес зрителей к тому, что происходит на экране, режиссер затевает легкую постмодернистскую игру. Отлично, говорит он зрителю, вы знаете, что сейчас должно произойти, я тоже знаю, что вы знаете. Ну, так давайте взглянем на ситуацию так, как это делают знающие и понимающие люди, не снаружи, а изнутри. И режиссер начинает обыгрывать стандартные ситуации из фильмов ужаса примерно так, как это делает Тарантино, очень круто и с невероятно серьезным выражением лица, как будто все это в первый раз. В результате почти все сцены оказываются прошиты красными нитями черного юмора, которые, впрочем, заметны только тем, кто в теме.

Единственный недостаток фильма — это крайне неудачны выбор актера на главную роль хозяина Чаки. Мальчик играет из рук вон плохо. Плюс к этому его совершенно кошмарно продублировали. Все так плохо, что его роль превращается в одну бесконечную истерику, а к концу фильма он уже вызывает настолько стойкое отвращение, что становится грустно от того, что ты точно знаешь, этот пацан все равно выживет.

В остальном же «Детские игры» — это блестящий пример того, как сегодня нужно снимать фильмы ужаса.

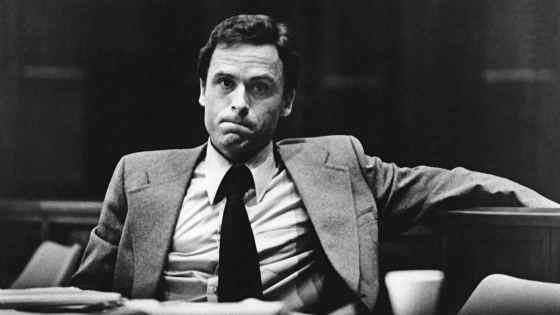

Это не вестерн, как можно было бы подумать по аналоги с названием знаменитого фильма Сержио Леоне «Хороший, плохой, злой», а история реального маньяка-убийцы Теда Банди. Только история эта очень странная. В смысл, та, что показана в кино. Из нее вы ничего не узнаете, ни о самом Банди, ни о мотивах его преступлений, ни о том, как его искала полиция нескольких штатов, ни о том, как наконец он был пойман. Фильм снял человек по имени Джо Берлингер, до этого работавший исключительно в документальном кинематографе. К художественному фильму он решил применить ту же технику, что нередко используется в документальном кино — нарезка имеющихся киноматериалов на небольшие фрагменты и активный монтаж для максимального эмоционального воздействия на зрителя. Получилась полная белиберда. Фрагменты из разных периодов жизни с такой скоростью сменяют друг друга, что зритель вообще не успевает понять, что происходит. А в последовательности, в которой эпизоды выстраиваются при монтаже, не просматривается никакой логики. Такое впечатление, что отснятую пленку просто настригли на мелкие кусочки, кинули в коробку, как следует перемешали, а потом выхватывали на удачу и склеивали в случайной последовательности. В результате — не пойми что. В фильме нет ни драматургии, ни развития персонажей. Нет даже просто внятной сюжетной линии. Что пытался до нести до зрителя режиссер, lля меня осталось загадкой. И кто там красивый, кто плохой, а кто злой — сие так же великая тайна.

Честно говоря, просто удивительно, как можно было снять настолько тоскливое кино на основе истории одного из самых известных и жестоких серийных убийц, на счету которого по разным данным от 26 до 100 жертв, скрывавшегося под личиной образованного, обаятельного и харизматичного красавчика. Реально, нужно было очень постараться.

Кроме того, очень странно, что режиссер-документалист совершенно наплевательски относится к реальной фактологии. Так, например на экране появляется надпись «1969 год», а в музыкальном автомате в баре играет песня «Crimson And Clover» в исполнении Джоан Джетт, выпущенная на диске «I Love Rock ‘n Roll» только в 1981-м!

Я решил посмотреть этот фильм, купившись на имя Тэда Банди. В остальном же — неизвестны режиссер и малозаметные актеры. Не повторяйте моих ошибок. Не смотрите это кино.

Ну, и чисто для сравнения. Зак Эфрон в роли Тэда Банди в фильме «Красивый, плохой, злой» и его реальный прототип. Тут не придерешься — похож.