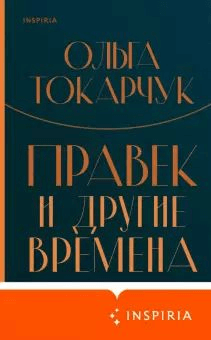

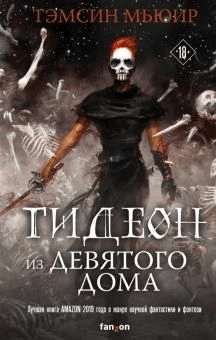

Я читал эту книгу мучительно долго. Откладывал, снова брал и снова бросал. Проблема в том, что книга ужасающе плохо написана и так же плохо переведена. Даже если изначальный текст был плохой, переводчик обязан был не воспроизводить все ляпы и ошибки автора, а попытаться как-то их исправить. Но сделать это не просто, если у переводчицы самой нелады с русским языком. И, все же, мне хотелось дочитать книгу до конца, чтобы понять, чего ради автор так мучает и себя и читателей? И, в конце концов, я сделал это! В смысле, дочитал. Хотя, все равно, ничего не понял.

Авторша явно пыталась сделать синтез фэнтези и НФ. Но задумка не увенчалась успехом, главным образом по причине того, что авторша попросту не владеет своим ремеслом. Где-то, непонятно где, существует некая Галактическая империя. С императором во главе, разумеется. В империю входит девять Домов. Идея откровенно позаимствована у Херберта, но реализована крайне неумела. В чем разница и противоречия между Домами, понять совершенно невозможно, но почему-то все они ненавидят и презирают друг друга. Странно вообще как эта империя держится с таким-то составом?

Повествование начинается с того, что каждый Дом должен послать двух человек — некроманта и сопровождающего его рыцаря — в Первый дом ради того, чтобы выбрать среди них ликтора. Ликтор — это некий супербоец который позарез нужен Императору, ведущему какую-то бесконечную войну, опять же. непонятно с кем. С этого момента происходящее становится копией «Десяти негритят» Агаты Кристи. Все герои заперты в каком-то замке, где все прогнило и заросло плесенью, но в котором полно запертых дверей. Тут они должны пройти то самое испытание на ликтора, о котором они и сами ничего не знают. Но кто-то неизвестный начинает убивать их одного за другим. А они бегают, злятся, пытаются вскрыть запертые комнаты и подозревают друг друга.

Собственно, это и есть и основной сюжет и интрига романа. Нужно угадать убийцу. Но сделать это совсем не просто, в силу того, что авторша элементарно не может описать то, о чем пытается рассказать. Прочитав весь роман от корки и до корки, я так и не смог представить себе внутреннюю планировку замка. Еще хуже с персонажами. Их там 18 человек, но все они настолько невыразительны, что почти невозможно отличить одного от другого. Когда они собираются компанией человек в 5-6 и начинают что-то обсуждать — это похоже на безумный диалог глухих и слепых в темной комнате. Совершенно непонятно кто что говорит и о чем идет речь. А авторша еще больше усложняет читателю задачу — у каждого из героев по несколько имен, и она использует их все вперемешку. Поди разберись, кто есть кто! Но и это еще не все! Она зачем-то называет женщин мужскими именами. Тот же заглавный Гидеон — на самом деле женщина. И есть еще женщина с именем Жан-Мари.

Попытки авторши описать какие-то действия героев — это реальная катастрофа! Бессвязный набор блеклых слов не дает ни малейшего представления о происходящем.

Вы не поверите, но главная причина, по которой я все же дочитал эту книгу до конца, заключается в том, что она настолько плоха, что это даже начинает увлекать. Хочется понять, насколько далеко может зайти авторша в своем бездарном словоблудии. А ведь есть еще и вторая часть!

Что касается переводчицы, то вот пример ее блестящей работы.

«Цитера ударила. Алая кровь полилась фонтаном — правой руки выше локтя у Ианты больше не было. «

Выше локтя — не было, а ниже, выходит, была? Речь идёт о людях, а не о монстрах каких. Поэтому представим человеческую руку. Выше локтя — плечо, ниже — предплечье и кисть. То есть, Цитера как-то исхитрилась с одного удара отрубить своему противнику плечо, да ещё так, что предплечье и кисть при этом остались на месте.

Скорее всего, речь шла о том, что рука была отрублена выше локтя. Но из-за проблем с русским языком у переводчицы получилась, говор словами автора, полная хрень.

В общем, уникальная в своем роде книга. Своей безумной бездарностью способная доставить удовольствия истинным ценителям русского языка.

Но, все же, будьте осторожны! Я вас предупредил: Самое лучшее в этой книге — обложка!

Цитаты:

«Стену подпирало жуткое собрание металлических хреновин. «

«-Я расслабилась, — сказала некромантка, подчеркнуто не обращая внимания на последнее заявление, как будто Гидеон только что обосралась посреди коридора.»

«-А ты тупой мешок говна и не понимаешь, что значит быть рыцарем!»

«Они говорили как будто никогда раньше не могли говорить, но говорили о какой-то хрени.»